句額とは、俳句(発句)を記し神社仏閣に奉納されたもの。江戸時代後半から明治初期にかけて庶民文化としての俳諧の流行は広範なものがあったが各地の神社仏閣に奉納された句額もその一つの現れである。

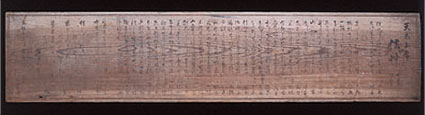

白幡八幡神社句額

明治6年(1873年)、白幡村を中心とするこの地方の俳句同好者が白幡神社に奉納したものである。

句額の材料は、欅の一枚板を二枚対で使用されており、それぞれタテ44センチメートル、ヨコ3メートル68センチの堂々たるものである。

句の総計は222句、市内を中心に白幡村など約70ヶ村に亘っている。中央からも佳峯園等裁、不去庵みき雄、双雀庵氷壺など錚々たる顔ぶれが句を寄せている。

この奉納の主催は湧月を中心とする白幡連であり、選者としては幕末から明治に活躍する中央の月之本為山と、地域で活躍した随巣羽人(芝山町)、摘芳園藤乗景文(茂原市)などが名を連ねている。

所在地 : 山武市白幡

指定日 : 2002年3月25日

芝原安房神社句額

天保13年(1842年)、柴原村を中心とする松ケ谷・横地・早船・田越など、この地方の俳句愛好者が安房神社に奉納したものである。 この句額は、タテ41センチメートル、ヨコ1メートル90センチの杉の一枚板に記されている。

この頃(天保11年)建立された松ケ谷村勝覚寺の芭蕉句碑の建立に参加した俳人と共通する人も多く、松ケ谷・横地・早船など約15村40句が記されている。

この奉納句の選者には小林霞雪(東金)・行木禹隣(求名)・平山山堂(早船)の3名が記されており、軸(最後の句)には山堂一之と記されている。この山堂一之とは早船村の平山善左衛門重郷(文久2年没)のことであり、この地方の俳諧連の指導者であった。

所在地 : 山武市柴原

指定日 : 2002年3月25日