高札は、掟・禁制などを板に書き、これを高札場に掲げ、その趣旨を迅速に人民に周知させるためのものである。我が国では奈良時代から行なわれ、江戸時代には特に有名で、江戸時代初期には改元や将軍代替りのときなど高札の書替が行われた。江戸時代に民衆支配の手段の一つとして出された高札は、明治維新政府になっても継承された。

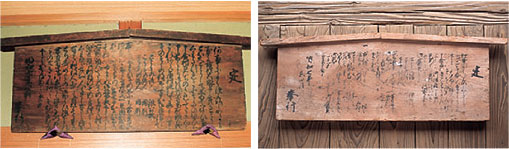

明和7年の「高札」

この高札は、江戸時代中期のもので、明和7年(1770年)寅4月、徒党・強訴・逃散等を禁じたもので、江戸期の政治・治安などの動向や庶民の生活を知る上からも貴重である。

写真 右

所在地 : 山武市歴史民俗資料館

指定日 : 1993年3月22日

写真 左

所在地 : 山武市歴史民俗資料館

指定日 : 2002年3月25日

明治元年の「五榜の高札」

この高札は慶応4年(1868年)3月新政府が「五ヶ条の御誓文」を発布した翌日、旧幕府の高札を撤去し、そのかわりに立てた5枚の制札即ち「五榜の掲示」のうちの「永世の定法」とされた前半の「定」3札である。内容的には儒教道徳である「五倫の道」の奨励、百姓一揆、打ちこわしなどを厳禁する「徒党の禁」、キリスト教などを禁止する「切支丹の禁」など旧幕府の民衆支配を継承するものであった。なお、本高札は明治4年(1871年)、松尾県が改めて出したものであるが、高札は明治6年(1873年)新政府になり廃止された。

所在地 : 山武市歴史民俗資料館

指定日 : 1985年12月27日