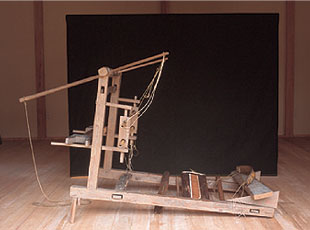

毎年旧暦9月上旬に行われる八幡神社の伝統的神事である御旗織行事にはた織り用具として用いる「いざりばた」である。

御旗織行事は、特定の資格を持った女性が潔齋し、旧暦9月1日、6日、8日の3日間、いざりばたを使って社殿で旗を織り、出来上がった旗は祭礼当日、社前の竹の台に、御殿山から運ばれた竹に吊るして立てられる。

この行事は、源頼朝が八幡神社に白旗を献じた故事にならって以後、毎年白旗を献ずるようになったと伝承されているが、古来神への奉仕者たる機織女の伝統が、源家の白旗に付会したものであろう。

このいざりばたは、八幡神社の別当職の般若院が元禄2年(1689年)に全焼した直後に制作されたものと推察されている。杉材を使い手斧削りである。

所在地 : 山武市白幡

指定日 : 1967年3月7日