有名な方をしょうかいします。

有名な方をしょうかいします。

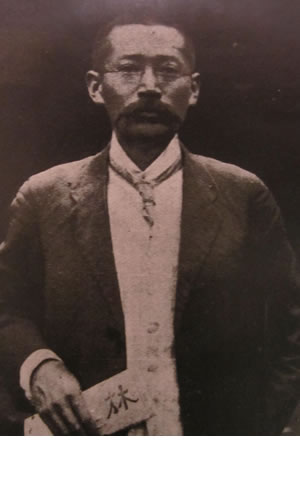

伊藤 左千夫(いとう さちお) (1864~1913)

歌人・小説家

伊藤左千夫は、元治元年(1864年)8月18日、上総国武射郡殿台村18番屋敷(現在の山武市殿台)に生まれました。

伊藤左千夫は、元治元年(1864年)8月18日、上総国武射郡殿台村18番屋敷(現在の山武市殿台)に生まれました。

明治14年(1881年)政治家になろうと明治法律学校(現 明治大学)に入学しましたが、目を悪くして家にもどりました。しかし、4年後、また東京へ出て乳牛を飼い、店を開きました。仕事のかたわら、短歌をつくっていましたが、明治33年1月の「日本新聞」に、左千夫の短歌がのったことから、本格的に文学や短歌の勉強をするようになりました。

当時の短歌の第一人者であった正岡子規(まさおかしき)に学び、すぐれた短歌を3,500首つくりました。「牛飼(うしかい)の歌」は特に有名です。

短歌雑誌(たんかざっし)『馬酔木(あしび)』『アララギ』の中心となって、門下生には斎藤茂吉(さいとうもきち)、土屋文明(つちやぶんめい)など近代短歌を代表する歌人をおくりだしました。

また、左千夫が書いた小説(しょうせつ)『野菊の墓(のぎくのはか)』は名作(めいさく)として読みつがれています。

左千夫の生家(せいか)は

山武市歴史民俗資料館(さんむしれきしみんぞくしりょうかん)のとなりにのこっています。資料館には、左千夫にかかわる資料がたくさん展示(てんじ)されています。

安井 理民(やすい はるたみ) (1859~1894)

鉄道(てつどう)をしくことに力をつくした人

安井理民は、安政6年(1859年)3月3日、成東下町に生まれました。明治11年(1878年)には、19歳で戸長(現在の町長)となり、自宅に役場をおいて町の政治の中心となって仕事にはげみました。

安井理民は、安政6年(1859年)3月3日、成東下町に生まれました。明治11年(1878年)には、19歳で戸長(現在の町長)となり、自宅に役場をおいて町の政治の中心となって仕事にはげみました。

明治のはじめ頃、おもな交通機関(こうつうきかん)は馬車と人力車(じんりきしゃ)で、これらはお金持ちの人しか使えませんでした。物をはこぶのは利根川を使った水運で、銚子から江戸まで14時間もかかり、交通はとてもふべんでした。

理民はみんなのために「千葉県の交通をべんりにしたい」と考え、明治19年、27歳の時に、鉄道をしくため立ち上がりました。鉄道をしくと水運が使われなくなってしまうので、はじめは水運の関係者から猛反対されましたが、理民のねばり強い説得(せっとく)により、しだいに協力する人がふえてきました。そして、明治22年にようやく鉄道をしく許可(きょか)がでました。

しかし、千葉県の人々の役に立てればと鉄道開通のために力をつくした理民は、財産(ざいさん)をつかいはたしただけでなく、無理をしすぎて病(やまい)にたおれ、鉄道の完成を見る前に明治27年に亡くなりました。

そのわずか半年後の明治27年7月20日、市川(いちかわ)-佐倉(さくら)間が開通し、県内にはじめて汽車が走りました。明治30年5月1日には佐倉-成東、6月1日に成東-銚子(ちょうし)間が開通しました。東金線は、明治44年に全線が開通しました。

成東駅には、理民の功績(こうせき)をたたえる「魁の碑(さきがけのひ)」(写真)がたてられています。

安井理民さんについてもっとくわしく知りたい人はここをクリックしてね

太田 資美(おおた すけよし) (1854~1913)

松尾城を築き、松尾藩を立藩した人

太田資美は、遠州掛川(今の静岡県掛川市)の大名です。このころの掛川城(かけがわじょう)は、べつのよび名を「松尾城」といい、城のまわりは「桔梗が丘(ききょうがおか)」とよばれていたそうです。

太田資美は、遠州掛川(今の静岡県掛川市)の大名です。このころの掛川城(かけがわじょう)は、べつのよび名を「松尾城」といい、城のまわりは「桔梗が丘(ききょうがおか)」とよばれていたそうです。

慶応4年(1868年)、徳川家達の駿河(今の静岡県)への転封(てんぽう 所領を別の場所に移すこと)により、上総柴山(かずさしばやま)に国がえとなりました。明治3(1870)年、資美は、八田(はった)・猿尾(さるお)・大堤(おおつつみ)・田越(たこえ)の山地や荒れ地をきりひらき、松尾城(知事邸)や藩(はん)の役所を築き、役人の住宅などを新しくたてました。この地へ国がえとなった太田家の人々が故郷をなつかしんで新しい城下町を「松尾」と名づけました。資美は藩校の「教養館」や病院「好生所」などの創設に力をつくし、財政政策のため養蚕(ようさん)をみんなにすすめるなど、明治4(1871)年の廃藩置県(はいはんちけん)までのわずか4年の期間ながらすぐれた手腕(しゅわん)を見せました。

藩の役所のあった場所は、自動車教習所(じどうしゃきょうしゅうじょ)となっています。松尾城のあった場所は、現在の松尾高校から松尾中学校のあたりです。

写真は、太田資美の御住居(おすまい)にあった長屋門(ながやもん)を移築(いちく)したものです。

また、松尾小の校庭にある大きな山ももの木は、このとき掛川から移り住んだ人が植えました。

牧野 萬右衛門(まきの まんうえもん) (1847~1921)

千葉県に落花生(らっかせい)を広めた人

牧野萬右衛門は、弘化4年(1847年)に南郷村草深(くさぶか)で生まれました。10歳で青木昆陽(あおきこんよう)の「藩藷考(ばんしょこう)」を読んだといわれています。つかれて弱っている村民を救うことをかねてから研究(けんきゅう)していました。

牧野萬右衛門は、弘化4年(1847年)に南郷村草深(くさぶか)で生まれました。10歳で青木昆陽(あおきこんよう)の「藩藷考(ばんしょこう)」を読んだといわれています。つかれて弱っている村民を救うことをかねてから研究(けんきゅう)していました。

明治9年(1876年)に横浜へいった時、土地がやせていても温暖(おんだん)な地ならよく育ち、味もいい落花生をしり、あちこちたずねて種を手に入れ、試作(しさく)を成功(せいこう)させ周辺にひろめました。千葉県に落花生を定着(ていちゃく)させた先駆者(せんくしゃ)の一人です。明治22年7月には千葉県落花生商業組合が設立され、牧野萬右衛門は初代組合長になりました。

また、養蚕業(ようさんぎょう)を人々にひろめるため、くわの木や蚕(かいこ)のたまごを買い、無料(むりょう)でくばるなどして、農業の発展(はってん)に大きな役割をはたしました。

蕨 真一郎(わらび しんいちろう) (1876~1922)

歌人・林業家

蕨真一郎は明治9年(1876年)、埴谷(はにや)に生まれました。わたしたちの住む山武市は「サンブスギ」で有名です。この杉は蕨真一郎によって広められたと言われています。

蕨真一郎は明治9年(1876年)、埴谷(はにや)に生まれました。わたしたちの住む山武市は「サンブスギ」で有名です。この杉は蕨真一郎によって広められたと言われています。

山武市は江戸(今の東京)に近いことから、住宅や工事、家具用の木材として杉が多く使われました。このころの杉は、種から自然にはえたものばかりでした。その多くは成長が悪く、用材としての価値も低かったと言われています。

多くの研究を重ねて「さし木」というやり方で、杉を育てる方法を考え出しました。その杉が「サンブスギ」とよばれ、現在でも山武地区を中心に県内・県外で育てられています。

また、埴岡農林学校をつくり、青少年の教育や農林業の発てんに力をそそぎました。ほかにも、歌人として有名な正岡子規に学び、伊藤左千夫とともに短歌の勉強をし、明治41年には雑誌「阿羅々木(あららぎ)」を発行しています。

大高 善兵衛(おおたか ぜんべえ) (1822~1894)

子どもたちの命を守る活動をした人

大高善兵衛は、文政5年(1822年)富田にある名主(なぬし)の家に生まれました。

大高善兵衛は、文政5年(1822年)富田にある名主(なぬし)の家に生まれました。

江戸時代は、米が不作(ふさく)になると、たちまち食べていけなくなるような貧しい農民が大勢いました。そのため、産まれてきた赤ちゃんを育てない間引きという悪い習慣(しゅうかん)が古くからありました。

善兵衛は、その悪い習慣をやめさせるため、多くの赤ちゃんを引き取って育てたので「子育て善兵衛」とよばれました。また、まずしい農民たちをすくうために、輸出用の絹糸(きぬいと)をつくる製糸場(せいしじょう)をつくり、養蚕(ようさん)業の導入にもつくしました。

善兵衛は勤勉でやさしい人だったので、村人たちを守るために様々な研究をしたり、江戸幕府に直接おねがいをしたりし、全財産をなげうって村人たちの福祉向上(ふくしこうじょう)につとめました。

北川 千代(きたがわ ちよ) (1894~1965)

児童文学作家

北川千代は、大正(たいしょう)から昭和(しょうわ)期を代表する児童文学作家です。明治27年(1894年)、日本煉瓦製造株式会社(にほんれんがせいぞうかぶしきがいしゃ)の初代工場長の長女として榛沢郡大寄村(現在の埼玉県深谷市)に生まれました。14歳頃から少女雑誌に投稿(とうこう)を始めます。童話雑誌『赤い鳥』に「世界同盟」を発表し、児童文学者の鈴木三重吉(すずきみえきち)に将来を期待され、以後心温まる作品を多く残し、昭和39年には児童文化功労賞(じどうぶんかこうろうしょう)を受賞しました。

北川千代は、大正(たいしょう)から昭和(しょうわ)期を代表する児童文学作家です。明治27年(1894年)、日本煉瓦製造株式会社(にほんれんがせいぞうかぶしきがいしゃ)の初代工場長の長女として榛沢郡大寄村(現在の埼玉県深谷市)に生まれました。14歳頃から少女雑誌に投稿(とうこう)を始めます。童話雑誌『赤い鳥』に「世界同盟」を発表し、児童文学者の鈴木三重吉(すずきみえきち)に将来を期待され、以後心温まる作品を多く残し、昭和39年には児童文化功労賞(じどうぶんかこうろうしょう)を受賞しました。

蓮沼にあった、与謝野鉄幹・晶子(よさのてっかん・あきこ)が別荘として使用していた水荘が売りに出されたのを新聞広告で知り、昭和15年(1940年)に仕事場として購入しました。以後、世田谷(東京にある地名)と蓮沼を往復(おうふく)する生活となりますが、どちらかといえば蓮沼での生活が多かったようで、土地の子どもたちからは「いけすのおばさん」「沼のおばあさん」とよばれ親しまれていました。村の人にすっかりなじんで毎日を過ごし、その生活のなかで、村人や子どもたちの暮らしぶりをいきいきとえがき、多くのすぐれた児童文学をうみだしていきました。

昭和40年に71歳の生涯(しょうがい)をおえます。お葬式は、市川房枝(いちかわふさえ)が葬儀委員長となり行われました。

千代の業績を記念して昭和44年、日本児童文学者協会により「北川千代賞」が創設されました。

斎藤 信夫(さいとう のぶお) (1911~1987)

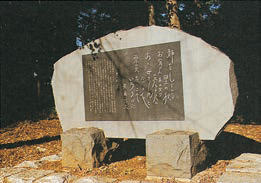

「里の秋」を作詞(さくし)した童謡詩人(どうようしじん)

斎藤信夫は明治44年(1911年)、五木田(ごきた)に生まれました。学校の先生だった信夫は、ほかの先生の自作(じさく)のレコードをきいて、詩をつくりたくなり、やがて童謡詩人として歩みはじめました。

斎藤信夫は明治44年(1911年)、五木田(ごきた)に生まれました。学校の先生だった信夫は、ほかの先生の自作(じさく)のレコードをきいて、詩をつくりたくなり、やがて童謡詩人として歩みはじめました。

信夫の作品(さくひん)には、だれもが知っている「里の秋」をはじめとして、数々の名曲(めいきょく)があります。また、山武市内外の校歌・園歌も数多く作詞しています。信夫は、亡くなるまでの間に、一万をこす童謡を作詞しました。

成東城跡公園には「里の秋」の歌碑(かひ)(写真)がたてられています。